量子が「生成」を奪い返す日

生成AIはこれまで、Transformerや拡散モデルなど古典計算の勝ち舞台でした。

そこに、Google Quantum AIが「生成的量子優位」を主張という一報が差し込みます。

要旨は、68量子ビットの超伝導プロセッサで、生成と学習のタスクが古典的なベースラインを超えたという内容です。

量子超越(Quantum Supremacy)から5年余。

「生成」という文脈での優位が示唆された意味は小さくありません。

とはいえ、再現性・ベンチマーク・古典側の追い上げも必ずある。

熱狂と検証のバランスが試される局面です。

速報の中身:Google Quantum AIの主張

今回の主張は、超伝導方式の量子チップ(68量子ビット)上で、確率分布の学習やサンプリングなど「生成的」なベンチマークで古典計算を凌駕したという報告です。

典型的には、量子回路を分布生成器とみなし、学習によりターゲット分布へ近づけ、サンプリング品質と学習効率を古典モデルと比較します。

背景には、2019年のGoogleによる「量子超越性」実験、そしてその後のノイズ低減・誤り訂正・設計シミュレーションの進歩があります。

超伝導方式の選択は継続され、回路深さとノイズのトレードオフを丹念に詰める方向が見えます。

なお、この種の優位主張は過去にも古典側の最適化で覆ることがあり、独立検証のフェーズが極めて重要です。

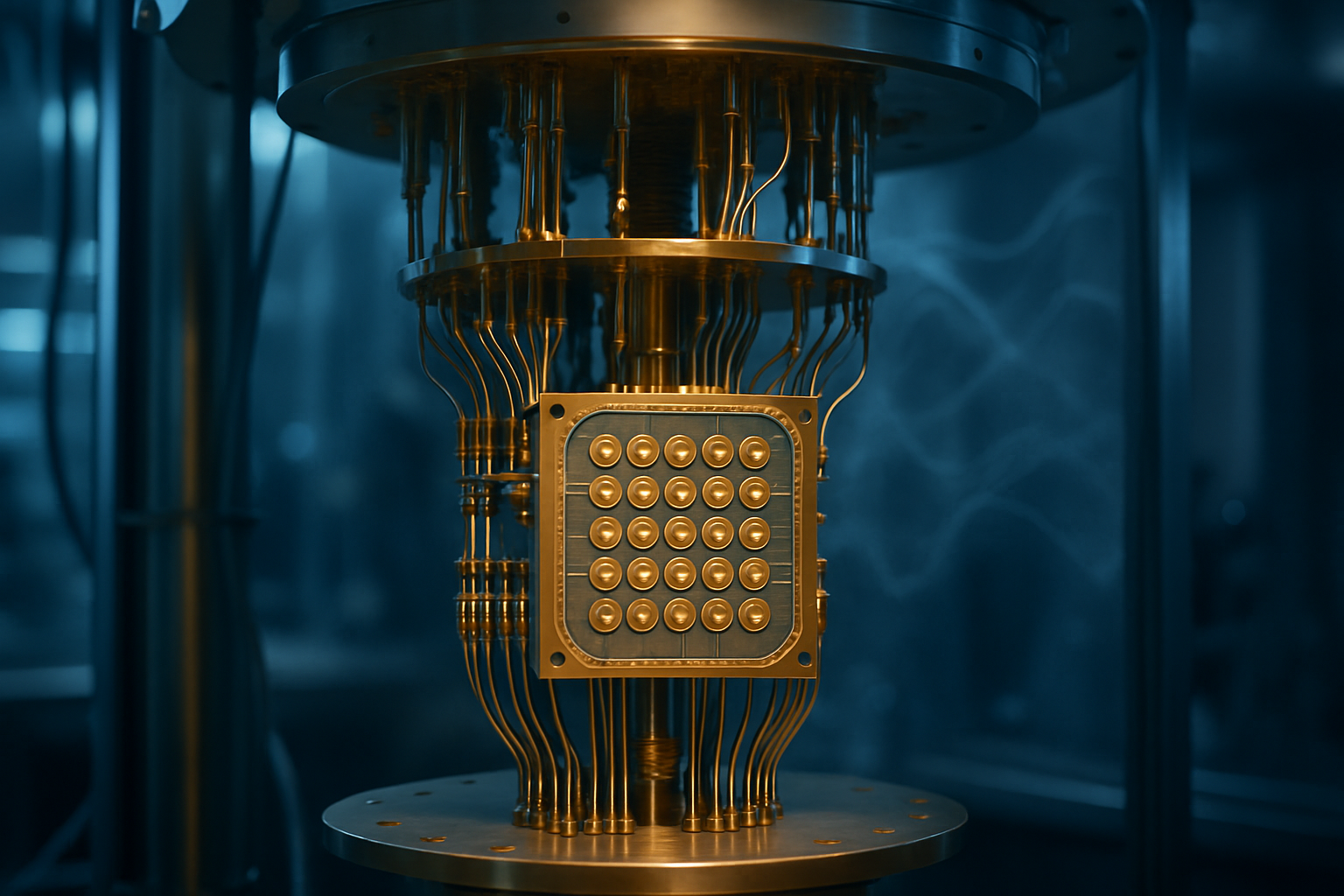

- ハードウェア:超伝導量子ビット(トランズモン)、マイクロ波制御、希釈冷凍機

- タスク:確率分布の生成、サンプリング、分布近似(学習)

- 指標:KLダイバージェンス、対数尤度推定、二次元マージナル一致度、総変動距離など

比較対象の古典モデルや最適化の度合い、クラスタ規模、メモリ制約の取り扱いは結論を左右します。

公開コードとデータ、第三者検証が出るまで、結論はあくまで暫定とみるのが妥当です。

何が“生成的”なのか:量子生成モデルの要点

量子生成モデルは、量子状態のボルン則から直接サンプルを得る枠組み(いわゆるBorn Machine)や、量子ボルツマンマシン、変分量子回路による分布近似などが代表的です。

これらは高次元で相関の強い分布や、古典的に表現が重い波動関数に親和性があると期待されます。

学習は、回路パラメータの勾配推定やスコアマッチング、フィデリティ最大化などで進めます。

サンプリングは読み出しで一括に得られ、モード崩壊が起きにくいなどの利点が議論されます。

一方で、測定ショットのコスト、ノイズに対するロバスト性、回路の表現力は現実の制約です。

- 強みになりうる領域:厳しいエンタングルメント構造、フラストレート系、量子多体系の分布学習

- 課題:読み出しエラー、回路深さ制限、勾配消失、誤差緩和のバイアス

- 評価:分布距離+計算資源(時間・電力・メモリ)を含む全体コスト

「生成的量子優位」の鍵は、品質×資源効率で古典を同時に上回れる領域の特定です。

その意味で、今回の主張は探索が正しい方向に進んでいるサインと解釈できます。

技術の要諦:68量子ビット、超伝導、誤り緩和

チップと冷凍機

超伝導量子ビットは希釈冷凍機でミリケルビンまで冷却され、マイクロ波パルスで制御されます。

結合設計、クロストーク、読み出しの線形性が、生成分布の微細な差を左右します。

68量子ビット級では配線・キャリブレーションの自動化が不可欠です。

回路深さとノイズ

生成タスクは表現力のため回路深さが増えがちです。

深さ増大はデコヒーレンスを招くため、浅いが表現力の高いアーキテクチャやエンタングルメントの戦略的配置が鍵になります。

読み出しショット数の最適化も品質に直結します。

誤り緩和と訂正へのブリッジ

現在は誤り緩和(zero-noise extrapolation、読み出し補正など)が主役です。

一方で、論理量子ビットの実証が進み、閾値以下の誤り率の報告が増えています。

生成モデルはサンプリングが本質なので、論理化でのスケールアウトが決定打になりえます。

どう使う?開発者・研究者の試し方

すぐに実務が量子化するわけではありません。

ただし、生成的量子タスクの評価設計を今から身につける価値は高いです。

以下の手順で“小さく検証”を始められます。

- ツール選定:量子回路/Cirq、学習/TensorFlow Quantum、古典側PyTorchでベースライン。

シミュレーションはNVIDIA CUDA-Qで大規模化を検討。 - データ設計:スピン系や小規模画像の2値化など、分布が評価しやすい題材を選ぶ。

- 指標:KL、FID的類似指標、モードカバレッジ、サンプリング時間/消費電力まで含めた効率。

- プロトコル:同一制約(時間・メモリ・電力)で量子と古典を公正比較。

最適化レベルを段階的に上げ、優位の堅牢性を確認。 - 再現性:乱数シード管理、コード・ログ・設定の完全公開を前提化。

社内活用は、創薬・材料探索・最適化のサンプリング部分での“代替可能性”評価から着手すると実務寄りです。

ハードはクラウドやパートナー経由でアクセスし、まずはシミュレータで思想検証を。

競合の視点と反論:古典も速くなる

量子優位の主張は、古典側の最適化やGPUクラスタの拡大で覆る歴史があります。

2019年の量子超越性も、その後の古典高速化研究で一部の条件が再評価されました。

今回も、古典ジェネラティブの新手法や分散最適化が対抗する可能性は高いです。

したがって、“一度きりの勝利”ではなく“継続的に優位な領域”を見極めることが重要です。

特に生成は品質評価が恣意的になりやすいので、複数指標・ブラインド評価・リソース制約の明記が不可欠です。

産業インパクト:時間軸は冷静に

量子×生成は、暗号、安全保障、創薬、材料設計、最適化に波及します。

ただし実用の時間軸はまだ数年単位です。

Googleの経営陣も長期視点を示しています。

「実用的なものの実現は5-10年先」

設計面では、古典HPCで量子デバイス物理をシミュレーションし、試作サイクルを短縮する流れが強まっています。

NVIDIA CUDA-Q プラットフォームが Google Quantum AI の研究者による設計上の課題を解決するための量子コンピューターの大規模なデジタル モデル作成を可能に。

短期は“共同設計(コデザイン)”が投資先。

中期は誤り訂正の閾値突破と論理ビットのスケール。

長期で初めて、生成系アプリの本格実装が視界に入ってきます。

リサーチログと参考リンク

- Google Quantum AI(公式)

- WIRED: 超伝導方式の最前線

- Google公式ブログ: 量子超越性(2019)

- 量子誤り訂正の進展(解説)

- 古典側の追い上げ(GPUクラスタ)

- Bloomberg: 実用化タイムライン

- NVIDIA: CUDA-Qと量子設計

注:本記事は公開情報と業界動向から編集しています。

“生成的量子優位”の詳細なデータ・コード公開、第三者ベンチが出次第、追記・検証します。

まとめ:優位は「主張」から「検証」へ

68量子ビットの超伝導プロセッサで、生成・学習タスクが古典計算を超えるというGoogle Quantum AIの主張は、量子の実用に向けた重要な一歩です。

ただし、古典側の最適化や評価設計の巧拙で結論は動きます。

今後は、オープンなベンチマーク、独立検証、コストを含む公平比較が鍵です。

開発者は、CirqやCUDA-Qで“小さく再現”しながら評価手法を磨くのが近道です。

経営者は、コデザインや誤り訂正の節目をマイルストーンに、段階的にリスクを取るのが現実的。

量子が生成の舞台で存在感を増すのか、ここからの1〜2年が勝負どころになります。

コメント